Podcast

Podcast

In diesem Podcast wird die Geschichte der Verfolgung der Juden als Entwicklung zum Genozid erzählt, die sich in 10 Etappen vollzog. In jeder Folge kommen Augenzeugen zu Wort. Experten erläutern die Fotos in der Ausstellung.

Podcast: Für den Podcast nach unten scrollen.

“Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen: darin liegt

der Kern dessen, was wir zu sagen haben.”

— PRIMO LEVI

Podcast:

Die Verfolgung der Juden in zehn Stufen

Zum Holocaust kam es nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es handelte sich um einen schleichenden Prozess, der sich in kleinen Schritten vollzog. Diese hat der Historiker Gregory Stanton beschrieben. Er nennt sie „Stufen des Genozids“. Der Podcast folgt diesen Stufen anhand von Aussagen Überlebender. Experten berichten zudem über die historischen Hintergründe und die Fotos in der Ausstellung.

Foto: Sammlung Joods Historisch Museum, Januar 1943

Klassifizierung

Vor dem Zweiten Weltkrieg sind ungefähr 2% der Niederländer Juden. Sie sind in die Gesellschaft integriert. Die Nationalsozialisten bestimmen nach eigenen Richtlinien, wer jüdisch ist, und hetzen Menschen gegeneinander auf. Mithilfe von Hasspropaganda wird der Antisemitismus angefacht. Juden verlieren den Kontakt zur restlichen Gesellschaft und geraten immer mehr in die Isolation. Auf diesem Foto aus dem Jahr 1933 scheint das noch sehr weit entfernt.

Foto: The Ghetto Fighters’ House Israël / The photo archive 1933

Polarisierung

In einem weiteren Stadium folgen diskriminierende Gesetze auf die Vorurteile und antisemitischen Stereotypen. Schon nach wenigen Monaten werden in den besetzten Niederlanden die ersten antijüdischen Maßnahmen eingeführt, die Juden und den Rest der Gesellschaft immer weiter auseinandertreiben. Aufgrund aller Verbote ist es den Juden nicht mehr möglich, ein normales Leben zu führen. So ist zum Beispiel der beliebte Park Lepelenburg in Utrecht für Juden nicht länger zugänglich. Mit jedem Schritt wird es schwieriger, Juden zu helfen, ganz zu schweigen davon, sich als Jude selbst zu wehren.

Foto: Nico Jesse, Nederlands Fotomuseum 1942

Symbolisierung

Ab Mai 1942 müssen Juden ab sechs Jahren einen gelben Stern tragen. Dieser Stern ähnelt dem Davidstern, womit die Nationalsozialisten ein jüdisches religiöses Symbol missbrauchen. Jetzt ist für jeden sichtbar, wer Jude ist – wie etwa diese Kinder, die in Amsterdam spielen, dass sie zum Zelten fahren würden. Juden werden als gesonderte Gruppe gekennzeichnet und so immer weiter isoliert.

Foto: Yad Vashem, Jerusalem, Sommer 1942

Organisation

Die Judenverfolgung wird von Menschen geplant, vorbereitet und durchgeführt. Niederländische Kollaborateure helfen den deutschen Nationalsozialisten dabei. Niederländische Beamte beteiligen sich an der Erstellung einer Übersicht, wo in Amsterdam Juden wohnen. Die gründliche Verwaltung macht ein Untertauchen sehr schwierig.

Foto: NIOD

Diskriminierung

Während der Besatzung der Niederlande wird jeder mit jüdischen Großeltern(teilen) Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Ob sich jemand selbst als Jude identifiziert, ist nicht wichtig.

Das Leben dieser Menschen wird immer mehr von diskriminierenden Gesetzen eingeengt. So verlieren Juden beispielsweise ihre Arbeit und werden gezwungen, in Arbeitslagern zu arbeiten. Auf diese Weise werden Familien schon auseinandergerissen.

Foto: Joods Historisch Museum, 1942

Entmenschlichung

Die Nationalsozialisten halten Juden für minderwertig. Das äußert sich im Sprachgebrauch und in der Behandlung. Besitztümer werden geraubt und soziale Beziehungen gekappt. Vergnügungen oder Sport sind für Juden verboten. Den Tätern wird das Töten erleichtert, wenn sie ihre Opfer nicht als Menschen betrachten. Juden werden in Vieh- und Güterwaggons in Vernichtungslager deportiert. Die Nationalsozialisten schämen sich keineswegs dafür und halten die Ereignisse sogar filmisch fest.

(Stand-)Foto: NIOD / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

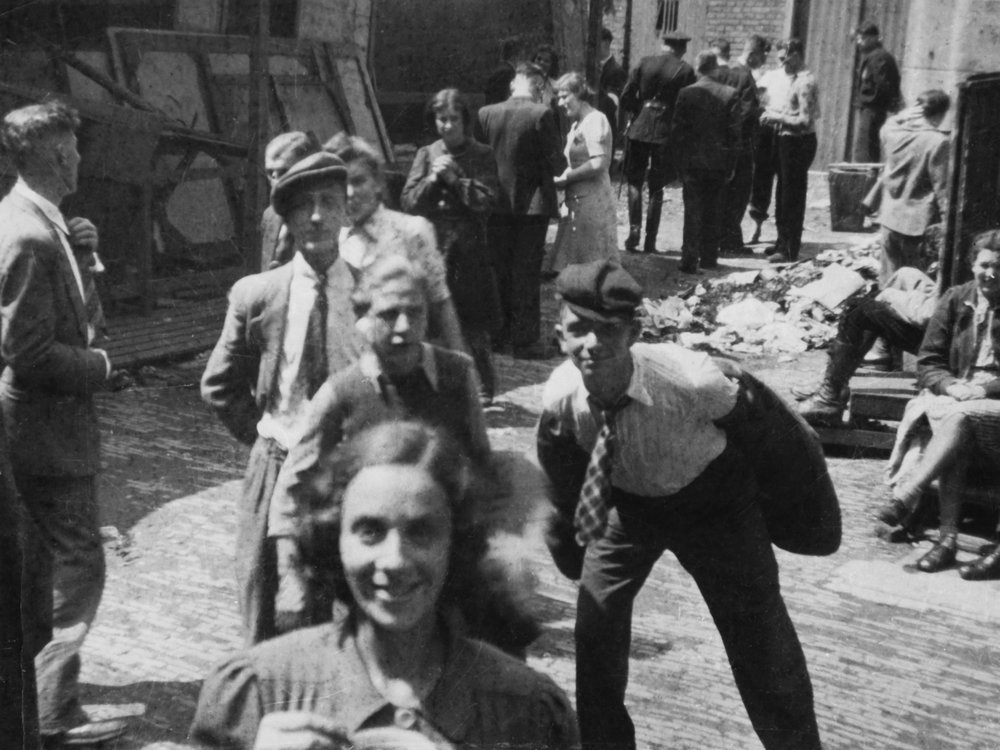

Vorbereitung

Die Deportation von mehr als 107.000 Juden aus den Niederlanden erfordert die notwendigen Vorbereitungen und eine sorgfältige Organisation. 16 Monate lang wird in Amsterdam das Gebäude des ehemaligen Theaters Hollandsche Schouwburg genutzt, um insgesamt mehr als 46.000 jüdische Niederländer gefangen zu halten, bevor sie deportiert werden. Inmitten der Menschenmenge erkannte die Fotografin ihre Klassenkameradin. Die Hollandsche Schouwburg bildet das Scharnier zwischen (relativer) Freiheit und Gefangenschaft. Und zwischen Leben und Tod.

Foto: Lydia van Nobelen – Riezouw, NIOD, Ende Juli 1942

Verfolgung

Ziel eines Genozids ist es, eine ganze Gruppe oder ein Volk zu vernichten. Die Nationalsozialisten wollen alle Juden in Europa ausrotten. Das beschränkt sich nicht auf Erwachsene, sondern auch auf Kinder. Allein aus den Niederlanden werden 18.000 jüdische Kinder ermordet. In der jüdischen Kinderkrippe in Amsterdam gegenüber der Hollandsche Schouwburg warten Tausende von Kindern auf die Deportation. Fast 600 von ihnen werden dank der Zusammenarbeit der jüdischen Erzieherinnen, Mitarbeitern des Jüdischen Rats und verschiedener Widerstandsgruppen gerettet.

Foto: United States Holocaust Memorial Museum, 1943

Vernichtung

Im Juli 1942 beginnt die systematische Vernichtung der niederländischen Juden in Konzentrations- und Vernichtungslagern. Gemeinsam mit Juden aus fast allen europäischen Ländern werden sie in Lager deportiert, die Nationalsozialisten vor allem im besetzten Polen gebaut haben. Nach Ankunft werden die meisten zur sofortigen Vernichtung aussortiert, die anderen müssen bis zu ihrem Tod Zwangsarbeit verrichten. Von den ungarischen Juden auf diesem Foto wird fast jeder sofort nach Ankunft in den Gaskammern ermordet.

Foto: United States Holocaust Memorial Museum, 1944

Leugnung

Bis zum heutigen Tag gibt es Menschen, die den Holocaust leugnen. Die Täter versuchen schon während des Krieges, die Spuren ihrer Verbrechen zu beseitigen, um der Aburteilung zu entgehen. So sprengen die Nationalsozialisten beispielsweise die Gaskammern in Auschwitz. Viele Überlebende empfinden es als ihre Pflicht, zu erzählen. Von den Kindern auf diesem Foto hat nur das Mädchen im hellen Kleid den Holocaust überlebt.

Jedes Zeugnis, jedes Tagebuch, jedes Dokument oder Foto, das die Stufen zum Genozid festhält und dessen Schrecken zeigt, entkräftet jede Leugnung. Beweismaterial hat daher eine gewaltige Bedeutung.

Foto: Etty Hillesum Stichting, Deventer

Zum Schluss

Nicht jedes Vorurteil führt zum Genozid, aber jedem Genozid gehen Vorurteile voraus. Diese wichtige Lektion lernen wir aus der Theorie von Gregory Stanton. Genozid findet nicht von einem Tag auf den anderen statt, sondern wird von Menschen geplant, vorbereitet und durchgeführt.

In jeder Phase wird es schwieriger, Widerstand zu leisten. Daher müssen wir aufmerksam bleiben, um die Vorstadien eines Genozids – wo auch immer auf der Welt – zu erkennen und ihnen Einhalt zu gebieten, solange es noch möglich ist.

Wir gedenken der Opfer des Holocaust, damit sie nicht vergessen werden und damit wir nicht vergessen, wozu Diskriminierung und Ausschluss führen können. 2020 ist es 75 Jahre her, dass die Niederlande befreit wurden. Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben, ein Recht, so zu sein, wie er ist – in Sicherheit und geschützt vor jeglicher Diskriminierung.

Ein gut funktionierender Rechtsstaat und ein Leben in Freiheit sind nicht selbstverständlich. Dafür müssen wir uns alle einsetzen.

Die Ausstellung besuchen

Bevrijdingsmuseum Zeeland

Coudorp 41

4455 AH Nieuwdorp

www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl